COURSE TITLE

COURSE # & SECTION

|

COURSE TITLE COURSE # & SECTION |

|

| HOME | SYLLABUS | STUDENTS | SCHEDULE | MATERIALS | FORUM | LINKS |

![]()

MAJOR LINKSThe History of European Languages

http://www.translacja.pl/biblioteka/pdf/10.pdf

As a Way of Introduction: Europe was not born in Europe

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. C'est cette histoire que L'Express raconte tout cet été [2001]. Premier épisode de cette série en huit chapitres: nos racines néolithiques, avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France

Chapitre 1: Nos racines néolithiques L'Europe existe-t-elle? Est-elle un bout de continent? Une entité économique? Politique? Une idée, un projet, un désir? Ceux qui ont tenté de l'enfermer dans une définition s'y sont cassé les dents. Il est pourtant une manière de la saisir, une identité à laquelle elle ne peut se dérober: son histoire. Et quelle histoire! Terrible, violente, barbare... Si belle, parfois. Dans les déchirements, les alliances, les espoirs, les déceptions qui, depuis les origines, jalonnent le long chemin des peuples européens (du peuple européen?), deux forces sont à l'oeuvre, qui modèlent l'Europe, la triturent, la recomposent, comme les mains d'un sculpteur toujours insatisfait: une tendance séculaire à s'enraciner dans des identités closes, régionalismes, nationalismes et d'autres «-ismes» souvent meurtriers. Et une sorte de conscience commune, un sentiment d'appartenance, une volonté diffuse de créer l'unité, portée parfois par les empereurs et les dictateurs, parfois par des idéalistes et des rêveurs... Deux forces qui s'exercent toujours avec une évidente acuité... De même que l'an dernier nous avions exploré l'histoire américaine, nous évoquerons au fil de l'été cette aventure européenne, avec les meilleurs experts des différents pays. Comme le raconte ici Jean Guilaine, professeur au Collège de France et grand spécialiste du néolithique (dernier ouvrage: Le Sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, au Seuil), celle-ci a commencé il y a 9 000 ans, quand les Homo sapiens ont posé leur balluchon et sont devenus sédentaires. Ensuite, tout a suivi: les hiérarchies, le goût du pouvoir, les inégalités... Une Europe qui se «civilise» et ne cessera de courir après son identité.

Pour trouver les toutes premières racines de l'histoire européenne, il faut assurément remonter à ce moment clef, entre - 10.000 et - 2000 avant notre ère, où les hommes préhistoriques abandonnent leur mode de vie nomade pour devenir paysans. Peut-on y voir l'acte de naissance de l'Europe?

Ce sont en effet les premiers paysans qui ont fait l'Europe. Jusque-là, les hommes qui peuplaient notre continent vivaient comme leurs ancêtres, africains d'abord depuis quelque trois millions d'années, européens plus tard: ils chassaient, pêchaient, cueillaient, et vivaient dans la dépendance totale de la nature. A partir de - 10.000 survient une mutation irréversible et unique dans l'Histoire: les humains vont domestiquer le monde sauvage, produire eux-mêmes leur nourriture en inventant l'agriculture et l'élevage, se sédentariser, fonder les premiers villages... Et, ce faisant, ils vont inventer la spécialisation des tâches, les hiérarchies, le travail, le pouvoir... Ils changent non seulement leur mode de vie, mais aussi leur manière de voir le monde, ce qui sera déterminant pour notre histoire future.

Une vraie révolution culturelle, en somme...

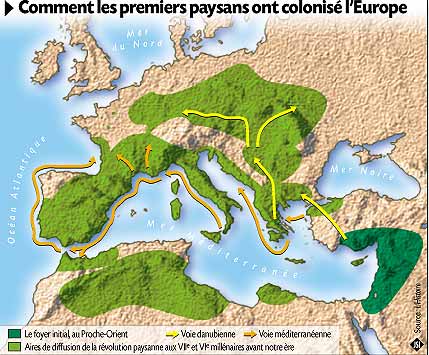

On l'appelle en effet la «révolution néolithique». Il s'agit plutôt d'une évolution graduelle: il a quand même fallu trois millénaires pour qu'elle s'étende à la totalité du territoire européen... Car ce changement est venu d'ailleurs. L'idée a germé dans quelques foyers limités, séparés par des milliers de kilomètres, comme s'il y avait eu, chez certains groupes d'hommes dans le monde, une prise de conscience simultanée: ce fut le cas en Extrême-Orient avec le riz et le millet, en Amérique avec le maïs, en Afrique avec le mil et le sorgho, et, au Proche-Orient, avec le blé, l'orge, la fève, les pois, les lentilles. Dans la région du haut Euphrate et peut-être dans quelques aires voisines s'est développée la toute première agriculture. De ce foyer initial sont parties la colonisation paysanne, une nouvelle économie et une nouvelle culture, qui se sont progressivement étendues à l'ensemble de notre continent.

La révolution européenne est donc née au Proche-Orient.

Incontestablement. L'archéologie est parfois affectée par les chauvinismes, et on a du mal à admettre que les changements majeurs viennent d'ailleurs. Pourtant, l'Europe, c'est-à-dire la première Europe paysanne, n'est pas née en Europe... Les premiers hommes «modernes» qui sont entrés sur notre territoire, vers - 45.000, venaient déjà, au moins en partie, du Proche-Orient. Et c'est aussi de cette région que sont venus, à partir de - 7.000, les premiers paysans qui ont entraîné la sédentarisation. Le Proche-Orient n'est certes pas le nombril du monde. Mais il est le berceau d'un genre de vie qui s'est imposé en Europe.

«C'est toujours le mode de vie paysan qui, en dernier ressort, l'a emporté»

A mesure que la «révolution» progressait, que devenaient les hommes de l'ancien monde, ceux qui nomadisaient sur le même territoire?

Le front pionnier a progressé lentement, de génération en génération: les enfants des colons se sont installés un peu plus loin que leurs parents, leurs enfants encore davantage... Petit à petit, siècle après siècle, le changement s'est ainsi opéré d'une manière arythmique, s'accélérant ici, faisant une pause là... On peut alors imaginer, vers - 6000, en Méditerranée de l'Ouest, des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans leurs forêts de chênes en chassant des sangliers ou des cerfs et en cueillant des baies. Soudain, ils se trouvent face à des colons venus de la péninsule italienne, qui, eux, possèdent des troupeaux de moutons, de chèvres et cultivent le blé... Deux mondes... Les chasseurs-cueilleurs ont probablement cohabité un moment avec les paysans, puis, impliqués dans leurs réseaux économiques ou matrimoniaux, ils se sont convertis à ce nouveau mode de vie.

Y a-t-il eu des résistances au changement?

Parfois, certaines régions ont résisté pour des raisons écologiques. Au nord, dans les zones de marécage, dans les régions côtières très découpées où les sols sont moins favorables à l'agriculture que dans les plaines fluviales de l'Europe tempérée, le mode de vie ancien a subsisté plus longtemps... Mais c'est toujours le mode de vie paysan qui, en dernier ressort, l'a emporté, peut-être parce qu'il était plus performant et se prêtait mieux à la croissance de la population. Pour autant, les acteurs de la domestication végétale et animale n'avaient pas prévu de tels bouleversements. Ce n'est qu'au fil du temps que le nouveau système a révélé ses avantages et ses inconvénients. Au début, le néolithique, c'est seulement la perception par l'homme de son aptitude à «bricoler» la matière vivante.

Comment sait-on tout cela?

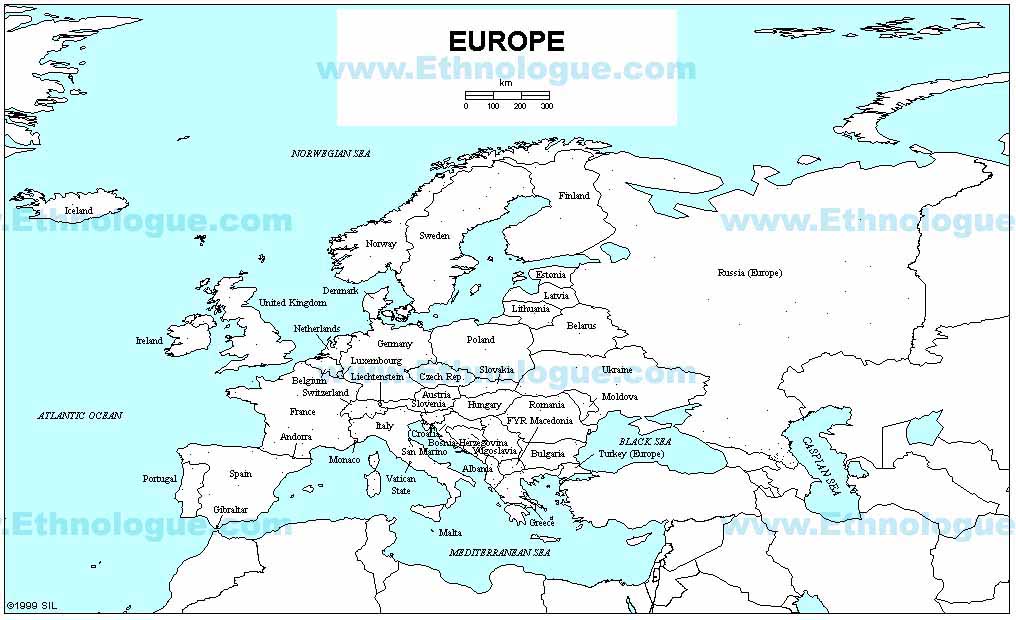

Grâce aux nouvelles techniques archéologiques, on peut dater les sites avec précision, parfois à l'année près; on peut déterminer si une graine fossile était sauvage ou non, car la domestication, du moins à un stade avancé, modifie la morphologie des espèces: les graines de céréales deviennent plus grosses; certains animaux, au contraire, voient leur taille diminuer... Nous savons aussi que l'Europe a été colonisée selon deux axes bien distincts: le premier au sud, le long des côtes méditerranéennes puis atlantiques; le second à l'est, par les Balkans et le Danube.

«Les Européens se donnent des identités multiples»

Par quoi ces deux ensembles se différencient-ils?

Ils se différencient par certains traits économiques, par la forme des maisons, par les rites funéraires, par des modes de vie adaptés à chaque environnement, mais aussi par des modèles culturels spécifiques, l'un méditerranéen, l'autre danubien. Dans le Sud-Est, un style méditerranéen hérité du Proche-Orient s'impose, avec l'élevage préférentiel des caprins, de petites maisons de bois et de brique crue ou de torchis, des sépultures au sein de l'habitat, des céramiques peintes, des poteries à décor d'impression qui se divulgueront de la Grèce de l'ouest jusqu'au Portugal... En Europe tempérée, en revanche, le long du Danube et de ses affluents, où s'étend une forêt dense que l'on défriche à la hache ou par le feu, on élève plutôt des bovins, mieux adaptés au climat; on construit en bois et en argile de grandes maisons allongées de 10 à 50 mètres de longueur, avec toit de chaume, modèle identique dans toute l'Europe centrale jusqu'au Bassin parisien; et on enterre les morts dans des espaces spécifiques, les premières nécropoles...

Il y aurait deux Europe des origines, en somme, l'une de la mer, l'autre du Centre!

Oui. Deux blocs culturels, qui vont influencer la suite de notre histoire. Mais la césure n'est pas toujours nette. Certaines régions, comme le Bassin parisien, subissent la double influence, et de larges courants de circulation irriguent ces communautés. Par exemple, dans les tombes danubiennes datées d'environ - 5000, on trouve des parures faites de coquillages qui viennent de la Méditerranée ou de l'Atlantique... Et puis, chaque région crée rapidement ses propres traditions. A Chypre, on voit très tôt, après l'installation des premiers paysans, se construire une culture spécifiquement chypriote. Passé le temps de la diffusion de l'agriculture, chaque île de la Méditerranée se dote d'une identité et d'une histoire. Naguère, je croyais que plus les techniques de navigation progressaient, plus les peuples échangeaient entre eux, plus leurs cultures présentaient des tendances à l'homogénéité. Eh bien, c'est le contraire! Dès le début, les Européens insulaires et continentaux se donnent des identités multiples, l'Europe devient multiculturelle. Et d'autres clivages apparaissent...

Lesquels?

Vers - 4500, un nouveau phénomène s'amorce: l'apparition des dénivelés sociaux. Certains personnages sont enterrés dans des tombes imposantes, à côté d'objets précieux, de parures, de signes évidents de prestige... Cela se manifeste, une fois encore, de deux manières différentes. En Occident, ce sont de grands tumulus dans lesquels on a trouvé des haches d'apparat longues de plus de 30 centimètres, polies dans une roche importée des Alpes, la jadéite. Imaginez ce que cela a dû représenter: les expéditions pour aller chercher le matériau, acheminer les ébauches, les centaines d'heures de travail pour les polir, un savoir-faire très spécialisé... Puis, dans la même zone, viendront les fameux mégalithes ou grands dolmens, qui sont des chambres funéraires et qui, contrairement aux idées reçues, n'ont rien à voir avec les Celtes. En Europe orientale, en revanche, dans les sépultures, les marques de prestige sont plutôt des objets de métal, des haches, des armes de cuivre, des sceptres et des parures sophistiquées en or. A l'est comme à l'ouest, on assiste à l'apparition des hiérarchies et des inégalités dès le Ve millénaire avant notre ère!

Celles-ci seraient ainsi nées de la sédentarisation?

Jadis, les groupes de chasseurs-cueilleurs pouvaient se donner à l'occasion de petits chefs charismatiques, mais au pouvoir très temporaire. La faiblesse démographique, la fluidité des groupes imposaient des formes de solidarité non hiérarchiques. Mais, chez les sédentaires, la société a souvent tendance à devenir verticale: une pyramide sociale se met en place. Il était sans doute indispensable de confier à certains des formes de pouvoir pour régler les conflits et gérer des travaux d'intérêt collectif. Ceux qui détiennent ces premiers privilèges ont bien sûr eu tendance à les transmettre à leurs descendants. Progressivement, l'hérédité aurait imposé une forme de reproduction sociale. Après avoir dominé la nature, les premiers paysans ont modifié le sens des relations à l'intérieur de leur propre espèce. Dès lors s'organise la domination entre humains.

«Le néolithique est le vrai début de notre histoire»

Relève-t-on déjà un clivage entre hommes et femmes?

Vers - 3500 apparaît la première statuaire européenne: les statues menhirs qui représentent des personnages féminins ou masculins stylisés. Le sexe n'est jamais représenté. Seuls les seins permettent d'identifier la femme; celle-ci est donc déterminée par une caractéristique anatomique, biologique, naturelle, liée à la reproduction et au domestique. L'homme, lui, est spécifié par un poignard, attribut culturel de pouvoir, associé au monde des armes et de la technologie. On peut donc dire que, déjà, deux sphères, la féminine et la masculine, sont distinctes... Certaines féministes ont affirmé que la multiplication des statuettes féminines traduisait l'existence de cultes à des déesses et, donc, une position déterminante de la femme dans la société. Opinion très subjective... Ce sont quand même les hommes qui apparaissent déjà engagés dans les opérations les plus valorisantes: chasse, guerre, commerce, etc.

Et puis, quelque chose d'inattendu va se produire au IIIe millénaire avant notre ère. Vous n'hésitez pas à parler de la «première tentative d'unité européenne».

Oui. Soudain, entre - 2500 et - 2200, sur une période d'à peine deux à trois siècles, on trouve partout en Europe les mêmes armes, les mêmes parures, les mêmes fameux vases à boire appelés «campaniformes», décorés de la même manière... Du nord à l'extrême sud, de l'Atlantique aux Balkans, un ensemble de traits culturels communs transcende les particularismes régionaux. Déplacement de populations? L'hypothèse est peu probable. Il s'agit plutôt d'un style, d'un comportement commun qu'auraient adoptés les élites sur tout le continent. Peut-être la première unité européenne... L'Europe naissante avait donc un double visage: à la fois celui d'un émiettement en identités régionales et celui d'un ensemble «supraculturel» qui reste l'une des grandes énigmes de la préhistoire.

Si l'on vous écoute, votre cher néolithique se révèle la source de toute notre civilisation: nos modes de vie, nos hiérarchies, le pouvoir... Ces premiers Européens ont presque tout inventé!

Autrefois, les chercheurs mesuraient mal le poids déterminant de cette période: c'était un moment obscur entre la noble préhistoire des chasseurs-cueilleurs et le début des temps historiques, qu'on liait à l'apparition de l'écriture. Pour moi, le néolithique est le vrai début de notre histoire, le moment où l'homme a commencé à artificialiser le monde. Une histoire d'emblée complexe, non linéaire, cyclique... Maîtres de leur environnement par l'agriculture et l'élevage, les hommes du néolithique ont, en créant des richesses, permis de nouvelles avancées techniques: invention de l'araire (l'ancêtre de la charrue), des véhicules à roues, de la métallurgie... En jetant les bases du monde rural, mais en contribuant aussi à libérer l'engrenage du pouvoir, les inégalités, les hiérarchies, ils ont enclenché la longue histoire de l'Europe. © L'Express du 05/07/2001 - Jean Guilain «L'Europe n'est pas née en Europe». Propos recueillis par Dominique Simonnet.

Chapitre 2. La romanisation

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. C'est cette histoire que L'Express raconte tout cet été. Deuxième épisode de cette série en huit chapitres: la romanisation, avec Luciano Canfora, professeur à l'université de Bari, auteur et biographe de Jules César

La romanisation. Rome n'a pas oublié César. Devant le Colisée, cet été, des soldats impériaux débonnaires en sandales et baudrier crient son nom pour divertir les hordes de touristes barbares. Face au Panthéon, des supporteurs, qui fêtent la victoire - his-to-ri-que! - de l'AS Roma dans le championnat d'Italie, agitent des drapeaux sur lesquels on lit: «Veni, vidi, vici!»... Au pays de Berlusconi, le passé antique, fût-il folklorique, a toujours valeur de symbole, rappelant qu'il fut un temps - fier, conquérant, glorieux - où l'Europe était romaine... Glorieux? L'historien Luciano Canfora, professeur à l'université de Bari, auteur de La Tolérance et la vertu (éd. Desjonquères) et d'une magistrale biographie de César, César, le dictateur démocrate (Flammarion), a revu cette période à la lumière des chroniqueurs de l'Antiquité. C'est pis que ce que l'on croyait: la démocratie était un leurre, et la conquête, un génocide... Et pourtant, explique Canfora, c'est bien dans ce creuset que naît une idée, celle d'une Europe moderne, unifiée, qui va désormais nous hanter...

Jules César, et la romanisation, à l'origine de l'Europe moderne... C'est ce que vous suggérez dans la biographie extrêmement documentée que vous avez consacrée au dictateur. César dépeint en premier Européen, c'est quand même un peu provocateur, non?

L'historien allemand Droysen avançait cette comparaison polémique: comme Alexandre le Grand a créé la civilisation hellénistique au IVe siècle avant l'ère chrétienne en réunissant la Grèce et l'Orient, Jules César aurait fondé la civilisation européenne occidentale en mêlant le monde du Sud et le monde celtique. Ce qu'Alexandre a fait pour l'Orient, César l'a fait pour l'Occident, qui est donc né de la conquête romaine... Mais il y a une différence de taille: l'entreprise de César fut sanglante, elle a étranglé la civilisation précédente par un véritable génocide, et a été menée afin non pas de propager la culture latine, mais bien pour satisfaire sa carrière personnelle.

Le dessein des Romains n'était donc pas de créer une Europe unifiée sous leur contrôle? La conquête était pourtant bien amorcée depuis les guerres puniques.

Attention! Nous avons toujours tendance à regarder le déroulement de l'Histoire comme inévitable, comme s'il n'y avait eu qu'une seule voie possible, celle que nous connaissons. Si l'on fait de l' «Histoire hypothétique» et que l'on imagine par exemple qu'Hannibal ait gagné contre Scipion, on aurait eu un empire hellénique en Italie méridionale et en Afrique... Non, il n'était pas inscrit dans le destin de l'Europe du Midi qu'elle devait devenir romaine. Rappelons qu' «Europe» est un mot grec: Hérodote en parle d'ailleurs comme d'un ensemble très limité. Pour les Romains, il y a l'Italie et ses provinces, c'est tout. L'Europe romaine est une idée d'historien, une forme de rhétorique posthume. Et ce n'était pas non plus l'ambition première de César. Pour lui, la conquête était un moyen d'obtenir des légions, car cela lui donnait un pouvoir réel à Rome. C'était donc d'abord un outil de politique intérieure, et en même temps un moyen d'enrichir ses soldats, d'obtenir de l'or et des esclaves...

«Le modèle de Rome: l'élimination

complète de l'adversaire»753 av. J.-C.: naissance de Rome.

De 335 à 270: les Romains partent à la conquête de la péninsule italienne.

De 264 à 146: guerres puniques, contre les Carthaginois. Scipion conquiert l'Espagne, puis le littoral africain.

146: en Orient, Rome fait de la Macédoine et de la Grèce ses provinces.

121: la Gaule méridionale devient à son tour provincia romana.

59: César est élu consul.

De 58 à 51: guerre des Gaules. César va jusqu'en Grande-Bretagne. L'immense empire aura 14 provinces.

44: César est assassiné au Sénat.

43: l'Empire est partagé entre Lépide, Antoine et Octave.

27: Octave prend le titre d'Auguste. La République est morte.

IIe et IIIe siècles apr. J.-C.: la pax romana, une paix relative selon Canfora.

395: l'Empire, assailli par les Barbares, est partagé entre Occident et Orient.

476: les Barbares s'emparent de Rome. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident.

Destin ou non, intention ou pas, il n'empêche que cette Europe romaine va se faire, et notamment par la guerre des Gaules, qui est, selon vous, une étape historique majeure parce qu'elle engage la romanisation de l'Occident.

Oui. De manière définitive, elle coupe en deux le monde celto-germanique, transformant les Celtes en civilisation marginale du monde latin. Jules César adopte une politique de division, il dresse les peuples les uns contre les autres. Il s'ensuit huit ans de guerre continuelle, impérialiste. Dans le récit qu'il trace des guerres en Britannie, Tacite analyse cet impérialisme romain d'une manière très convaincante. Salluste également, dans les fragments de ses Histoires, son oeuvre principale, qui a été malheureusement en grande partie perdue... L'élément militaire fut fondamental: les Romains disposaient de techniques de guerre évoluées, ce qui - c'est toujours le cas dans l'Histoire - permet de devenir non seulement le vainqueur, mais aussi le civilisateur. Ensuite, la postérité en vient à justifier la violence du conquérant.

A ce propos, vous employez le terme de «livre noir de la guerre des Gaules», et vous parlez d'un génocide de plus de 1,2 million de victimes, ce qui est vertigineux pour des guerres au corps à corps... On est loin de l'hagiographie écrite par César lui-même dans sa Guerre des Gaules.

Oui. Pline l'Ancien, qui avance ce chiffre dans son Histoire naturelle, ajoute: «Je ne peux pas placer parmi les titres de gloire un si grave outrage fait au genre humain.» Plutarque parle de 1 million de victimes et 1 million de prisonniers. On pense qu'un tiers de la population gauloise aurait été éliminé physiquement, ce qui permet d'oser le mot «génocide». Appien annonce 400 000 morts au cours de la seule campagne contre les Usipètes et les Tenctères, en 55 avant Jésus-Christ. A Xanten, entre la Meuse et le Rhin, César feignit de trouver un accord avec les chefs germains, les fit prisonniers et envoya ses légions massacrer hommes, femmes et enfants. La population fut entièrement éliminée. Cette monstruosité souleva les protestations de Caton à Rome - non par humanité, mais par calcul politique - et pourtant le Sénat loua César. Celui-ci décrit d'ailleurs ses carnages, tel celui des Belges, avec des mots simples: «C'est ainsi que, sans courir de danger, nos soldats en massacrèrent autant que la durée du jour le leur permit.» Voilà comment la Gaule et le monde celtique furent immergés, par la violence et le génocide, dans l'océan de la «civilisation romaine».

Comment explique-t-on cette incroyable barbarie?

Le modèle de cette conquête, c'est la guerre contre les esclaves, expérience centrale dans l'histoire de la République romaine. Quand les esclaves s'étaient révoltés, on les avait éliminés physiquement de manière totale. Ce fut le cas en Sicile, à partir de - 135, où fut conduit un massacre complet, et lors de la célèbre révolte de Spartacus, entre - 73 et - 71, qui s'est conclue par l'étalage, le long de la via Appia, de milliers d'esclaves crucifiés. Tel était le modèle: l'élimination complète de l'adversaire. Elle était justifiée par un racisme de base: les esclaves n'étaient pas considérés comme des hommes. Les autres peuples ne le furent pas non plus. Il était exclu que les Barbares puissent avoir un sens de l'honneur et de la loyauté, comme il sera exclu, pour les conquistadors espagnols, que les Indiens d'Amérique puissent avoir une âme. Il était donc normal de les exterminer, d'autant plus que cela contribuait à la richesse romaine.

De quelle manière?

J'en ai la conviction, ce sont ces gigantesques pillages, cette exploitation totale des richesses des pays conquis, ces tonnes d'or acheminées à Rome, ces millions de personnes mises en esclavage, qui ont permis à l'Empire romain de durer si longtemps sur un si vaste territoire. L'économie romaine était fondée sur l'exploitation sauvage qui consistait à massacrer ses adversaires ou à les asservir, et à les dépouiller entièrement de leurs richesses.

Vous qualifiez César de «dictateur démocrate». On comprend pour dictateur. Mais démocrate?

Le mot n'avait pas alors le même sens qu'aujourd'hui. Que signifie la démocratie dans la cité antique? «Démocratie» est un mot grec. Pour les Romains, c'est un terme négatif. Lorsqu'ils évoquent Athènes, ils y voient un excès de liberté. Les vrais «citoyens romains», ce sont en fait des aristocrates, une couche parasitaire qui exploite la masse immense des non-citoyens. César exerce son pouvoir personnel comme un monarque, à travers l'armée et non pas par l'élection des magistrats. Son modèle, c'est celui, monarchique, charismatique, des grands souverains orientaux, qui deviennent des dieux, et cela séduit davantage ses soldats que la vieille République avec ses élections.

Une fois l'Europe conquise, le modèle s'impose. On dit parfois que certains peuples, comme les Gaulois, aspiraient à la civilisation romaine.

C'est comme si Hitler avait gagné la guerre et que l'on dise que l'Europe avait souhaité être germanisée! Cette idée n'est que propagande, reprise par les auteurs grecs qui essayaient de plaire aux Romains! Il n'y a aucune source celtique sur cette époque... Ce fut Simone Weil qui, à la fin des années 1930, dans Hitler et la politique extérieure romaine, a rappelé combien les auteurs grecs s'étaient montrés serviles à l'égard de Rome en racontant cette période.

La romanisation fut donc bien une occupation brutale.

Oui. Partout, on commence par la répression. On extermine les populations, puis, quand la résistance s'affaiblit, on s'allie les élites et on leur distribue le plus grand des privilèges, la citoyenneté romaine. Gagner les classes dirigeantes locales, c'est le grand secret de la domination romaine. Tacite raconte comment l'empereur Claude plaidera plus tard devant le Sénat l'opportunité d'accueillir en son sein les notables de Gaule: «Les Grecs n'ont pas su accorder la citoyenneté, sauf à quelques rois minuscules. Cela a condamné Athènes à la décadence.» La citoyenneté est donc utilisée comme un instrument d'unification impériale. César, lui, n'a pas l'idée d'une Europe. Mais d'une Italie souveraine et de ses provinces...

«Le césarisme vit encore aujourd'hui»

Jamais dans l'Histoire, à l'exception peut-être de la tentative nazie, on ne verra pourtant une Europe aussi homogénéisée, sur un territoire aussi immense, comme le montre la carte...

C'est une vision illusoire: cette Europe-là fut en réalité éphémère. A l'est, l'empire des Parthes était un danger permanent; et on combattait sans interruption sur le Rhin et le Danube. Même chose dans l'Angleterre méridionale, même chose en Espagne... La conquête de César était superficielle: elle s'est implantée lentement, d'abord par les grands axes de communication, les agglomérations urbaines. Mais les campagnes n'étaient pas contrôlées. Et elles ont résisté pendant deux siècles, jusqu'à l'époque des Antonins. Pendant tout ce temps, l'Europe occidentale fut en révolte. La lecture de Tacite le montre bien: la guerre était partout. Le seul point fort de l'Empire romain, c'était l'Orient et l'Afrique du Nord.

Quid de la fameuse pax romana, cette vision d'un territoire romanisé enfin serein et harmonieux?

La pax romana, c'était la guerre! Du récit que Tite-Live avait consacré aux campagnes d'Auguste il n'est resté, hélas, que le sommaire. Mais celui-ci montre très clairement que l'on a combattu presque chaque année! La période «pacifique» de l'Empire est une illusion d'optique dont nous sommes redevables, une fois encore, aux Grecs, qui ont loué le bonheur, la prospérité, la paix et autres bienfaits que Rome aurait offerts au genre humain. En réalité, les guerres furent incessantes. Au point que, pendant toute cette période, la population de l'Ancien Monde n'augmenta pas.

Il était donc logique, en somme, que l'Empire s'effondrât...

Cela s'est produit à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, quand les Romains ne furent plus en mesure de conquérir de nouveaux esclaves et de nouvelles richesses. Alors, la décadence a commencé. Le grand historien anglais Arnold Toynbee prophétisait: «La manière dont s'est terminé l'Empire romain est un prélude à notre histoire future.» Mais ce n'est qu'une prophétie, bien sûr... Ce qui unissait les sociétés anciennes, c'était la réalité de l'esclavage. Et ce que nous a légué le passé, nous le devons surtout aux esclaves, qui sont toujours cachés quelque part derrière le tableau.

«Quelle Europe aurions-nous sans César?» vous demandez-vous dans votre biographie, sans donner de réponse.

Qui peut le dire? Les Celtes et les populations germaniques auraient peut-être entamé une destruction réciproque. Ou une entente, ce qui s'est, au fond, produit par la suite...

Que reste-t-il de l'Europe de César maintenant?

Les axes de communication, l'architecture des villes, l'organisation internationale du commerce, l'administration en provinces... Et le droit romain, qui s'est construit au fil du temps... Mais le droit germanique a subsisté aussi jusqu'à aujourd'hui, ce qui prouve que le modèle romain ne s'imposait pas obligatoirement.

Vous n'hésitez pas à chercher des comparaisons entre le césarisme et le fascisme. En histoire, l'analogie n'est plus un tabou?

Comprendre comment l'Europe est devenue fasciste à un certain moment exige une compréhension historique profonde. L'analogie est évidemment dangereuse, elle peut être trompeuse. Mais elle est inévitable, car elle est une manière de lire notre passé. On sait que le fascisme est un produit italien, qui a commencé ici au début du XXe siècle, et que Mussolini sollicitait volontiers l'image de César, d'Auguste et de Napoléon. L'imaginaire fonctionne aussi comme facteur d'Histoire, on ne peut le nier. Bien sûr, Jules César ne peut pas être sorti de son contexte. C'est un pur produit de son époque, intelligent, curieux, cultivé, bien plus intéressant qu'Auguste. Et il n'avait pas conscience d'avoir créé un modèle. Mais le césarisme vit encore aujourd'hui: la tentation bonapartiste, le rapport charismatique entre les masses et le chef, la dictature militaire, tout cela se niche encore à l'intérieur des institutions. Et même dans les démocraties occidentales...

© L'Express du 12/07/2001Chapitre 3: La révolution du Moyen Age

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. Troisième volet de notre série, le témoignage de R. I. Moore, professeur à l'université de Newcastle. La «première révolution européenne» (titre de son dernier ouvrage paru au Seuil), préfigure notre civilisation industrielle contemporaine

Quand est née notre modernité européenne? Au XIXe siècle? A la Renaissance?

Non, au Moyen Age! C'est entre le IXe et le XIIe siècle en effet que se fonde une société nouvelle et complexe, en rupture profonde avec la civilisation paysanne d'antan, où vont se développer l'idéal de la famille chrétienne, la diversification des tâches, la productivité des campagnes et le servage, où vont s'épanouir les villes et même s'ébaucher une technocratie... Les agriculteurs deviennent des paysans sédentaires producteurs d'excédents au profit des seigneurs, lesquels ne s'entourent plus seulement de guerriers mais de clercs, administrateurs et juristes. Les moeurs et les familles se stabilisent tandis que le sabre et le goupillon s'allient pour mieux exploiter la terre.

Vous n'hésitez pas à qualifier le Moyen Age, notamment la période charnière entre le Ier et le IIe millénaire, comme le temps de la «première révolution européenne». En quoi y a-t-il eu révolution?

La révolution dont je parle, c'est l'émergence d'une civilisation urbaine, à partir du IXe siècle et jusqu'au XIIe. Cet événement nouveau, original, va fonder véritablement la première civilisation européenne. Je l'appelle «révolution» exactement comme les archéologues parlent d'une «révolution néolithique» pour désigner l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et le mot n'est pas trop fort: la naissance des villes va déclencher un engrenage qui va tout changer, bouleverser la société tout entière, les modes de vie, les hiérarchies, les structures de pouvoir, les mentalités.

Qu'est-ce qui a fait naître soudain ces villes, dans un environnement qui jusque-là était essentiellement rural?

Le phénomène n'est pas si soudain... Quand une église est fondée ou qu'un château est construit, une activité se développe autour de ce nouvel édifice, qui nécessite à la fois des gens et une spécialisation des tâches. Les hommes du château ou de l'église ont besoin de ceux qui vivent alentour... Ces derniers sont alors persuadés, ou contraints, de produire plus que ce qu'ils produisaient avant pour leur seule subsistance. Et au fur et à mesure que ce surplus est dégagé apparaît le début d'une différenciation sociale...

Mais pourquoi ce phénomène apparaît-il autour du Xe siècle? Quel est l'élément déclencheur?

Au Xe siècle, à travers toute l'Europe, la vie semble instable. L'ordre carolingien s'est effondré et l'ancien système de subsistance fondé sur des cultures mixtes et la chasse n'est plus adapté à une population dont la croissance est lente mais constante... Les famines ont été nombreuses et sévères au cours des Xe et XIe siècles, et il devient petit à petit entendu que la culture des céréales, dont l'expansion est très rapide, permet de nourrir plus de gens, de dégager des excédents et d'alimenter ainsi une société plus complexe. La France est particulièrement concernée, car l'extension vers l'est de la frontière de la chrétienté a privé l'aristocratie d'occasions de bataille, et, du même coup, des tributs des victoires dont elle jouissait encore sous Charlemagne. Elle a donc dû se replier sur elle-même et compter pour vivre sur les cultivateurs de son territoire.

Pour tenter de visualiser ce changement, pourriez-vous, tel un voyageur de ce temps-là, nous décrire deux paysages: celui d'avant et celui d'après cette révolution urbaine?

Eh bien, imaginez que vous survoliez l'Europe, au nord des Alpes, à bord d'un aéroplane qui n'existe pas encore, disons au début du IXe siècle. Vous pouvez alors observer des forêts, des friches, des montagnes boisées, avec seulement, çà et là, quelques petits champs cultivés, le long des rivières ou dans les clairières d'un bois... Mais vous ne voyez aucun grand bâtiment, aucune concentration urbaine. Au XIIe siècle, en revanche, le paysage que vous apercevez est totalement différent: il est largement cultivé, jusque sur les flancs des montagnes; de larges portions de forêts ont été déboisées, les marais drainés, les rivières aménagées... Vous apercevez des villes, même si leur taille est modeste, de grandes cathédrales, des abbayes, des châteaux... Bref, un environnement bâti qui n'existait pas deux siècles plus tôt.

Et dans ces deux paysages, qui rencontrez-vous?

Au IXe siècle, une société dominée par des guerriers, sur un territoire très localisé. Le nord de l'Europe accueille environ 12 millions d'habitants... Au début du XIIe siècle, c'est une société plus nombreuse - environ 35 millions de personnes - dont la vie a radicalement changé. Les processus de production à la campagne sont devenus hautement organisés. La principale production est celle des céréales, cultivées par une paysannerie désormais attachée à sa terre et dont les surplus lui sont brutalement extorqués. Dans les villes vit une société très différenciée, où l'on rencontre des clercs, des professeurs, des commerçants, lesquels opèrent, parfois, sur de longues distances.

«Un processus violent s'étend : la terre est donnée en héritage au seul fils aîné»

Cette société plus complexe induit-elle des comportements nouveaux?

Ce que l'on voit surtout, c'est une paysannerie mise en servage, qui perd sa liberté. Du temps de Charlemagne, la plupart des gens de la campagne étaient libres et cultivaient leurs terres comme des jardiniers, autour de leur maison. Ils pêchaient et chassaient. Au XIIe siècle, les mouvements et l'alimentation des paysans deviennent plus limités. Ils ne mangent plus guère de viande, à cause de nouvelles règles interdisant la chasse dans les bois des seigneurs. Ce n'est pas seulement le reflet d'une volonté de réserver la chasse à l'aristocratie, c'est aussi un moyen de maintenir la paysannerie en état de dépendance à l'égard de sa terre. Quant aux urbains, ils deviennent libres en créant leur communauté urbaine. A partir du XIe siècle, leur liberté est achetée, plus rarement donnée.

A la charnière du millénaire

843: traité de Verdun. L'Empire carolingien est démantelé.

955: on commence la construction de l'abbatiale de Cluny.

962: Otton le Grand fonde le Saint Empire romain germanique.

969: on entreprend la construction de la cathédrale de Reims.

987: Hugues Capet est roi de France.

1055: constitution de la commune de Milan.

1066: bataille d'Hastings. Guillaume de Normandie conquiert l'Angleterre.

1077: Canossa. Humiliation de l'empereur Henri IV par le pape Grégoire VII.

1095: c'est la première croisade, prêchée par le pape Urbain II.

1154: les Plantagenêts montent sur le trône d'Angleterre.

1214: bataille de Bouvines. Philippe Auguste l'emporte sur l'empereur germanique Otton IV.Existe-t-il des marques d'hostilité entre villes et campagnes?

Oui, mais cela n'apparaît que plus tard, quand la révolution urbaine est déjà bien engagée: ce n'est pas avant le XIIe siècle que se manifeste un ressentiment des gens des villes à l'encontre de ceux des campagnes. Il existe une histoire fameuse, racontée par Guibert de Nogent tôt dans le XIIe siècle, qui décrit comment les gens des villes se moquent des paysans qui vont au marché. Je crois que c'est la première oeuvre présentant des citadins comme intelligents et sans scrupules, face à des paysans qui leur en font le reproche.

Ceux qui ont le pouvoir sont-ils les mêmes au IXe siècle et au XIIe siècle?

En principe, oui. Mais ce qui a changé entre ces deux périodes, c'est la nature de ce pouvoir et son organisation. Au IXe siècle, le pouvoir est exercé par des guerriers, menés par les plus puissants d'entre eux: sous l'Empire carolingien, il est partagé entre quelque 200 comtes et évêques, pour la plupart liés par des liens familiaux. Au XIIe siècle, ce sont les mêmes familles, mais elles ont totalement modifié leur mode d'organisation.

De quelle manière?

La chose essentielle, autour de l'an mille, c'est qu'il est de plus en plus largement reconnu qu'il y a plus de richesses à tirer de l'exploitation de l'agriculture que des méthodes antérieures, essentiellement guerrières. Ce qui signifie que la paysannerie doit être enrégimentée et réorganisée afin de produire ces richesses, mais aussi qu'il devient nécessaire de mettre en place un système de stockage, avec éventuellement un réseau systématique de marchés. Bref, il faut une classe de gestionnaires, d'administrateurs, et une continuité dans la gestion. Vous ne pouvez organiser et développer l'agriculture que si vous avez des limites fixes à vos territoires et que ceux-ci restent sous le contrôle de votre famille au fur et à mesure que passent les générations. Dès lors, les clefs de cette révolution se trouvent dans la manière dont les familles dirigeantes organisent cette continuité.

Donc les règles de l'héritage?

Oui. Aux IXe et Xe siècles, il y avait peu de différences au sein des familles dirigeantes: la domination des groupes de guerriers sur de vastes territoires était en quelque sorte collective. Mais, pour devenir une aristocratie terrienne, pour vivre de l'agriculture, ils doivent se partager la terre. Le phénomène le plus important à cet égard est l'établissement d'un principe qui devient très répandu à partir du début du XIe siècle: la terre est donnée en héritage au seul fils aîné. Il s'agit d'un processus extrêmement violent, car tous les fils, les filles et leurs maris, tous revendiquent une part de l'héritage, et il n'existe aucune autorité capable d'obtenir leur accord.

Qu'arrive-t-il alors?

On observe la multiplication de châteaux et de fondations ecclésiastiques, qui représentent tous des centres d'exploitation des terres et de la paysannerie. Des dons de terres, avec les paysans qui la cultivent, sont faits aux églises par les nobles, à une très grande échelle. Il faut se souvenir que ce sont les fils cadets qui entrent dans les ordres. S'établit ainsi un double système: les terres des nobles sont des propriétés individualisées, transmises aux fils aînés, et les terres des églises, elles, sont considérées comme une propriété à la fois perpétuelle et collective. Elles sont possédées par l'Eglise à la condition que le clergé soit célibataire. Ainsi, les jeunes frères reçoivent bien leur part d'héritage, mais ils ne peuvent utiliser ces terres pour fonder une famille, une dynastie rivale.

«C'est à partir du XIe siècle que l'on suit la trace de la domination européenne»

Mais comment arrive-t-on à les persuader d'adopter une vie de célibat?

Il existe des récompenses associées à ce célibat, notamment la capacité à recevoir, sinon la terre elle-même, du moins ses revenus. En outre s'impose pour les familles une contrepartie. On observe en effet une insistance nouvelle de l'Eglise concernant l'importance du mariage, donc de la monogamie. Ce qui veut dire que tous les enfants des femmes du seigneur, excepté ceux de la première, sont exclus de l'héritage. Ce n'était pas le cas auparavant. Cette insistance conduit, enfin, à une nouvelle définition de l'inceste, au XIe siècle. On considère qu'un mariage est incestueux si les époux ont un degré de parenté au septième degré. Or, dans la noblesse, presque tout le monde a un ancêtre commun au septième degré, puisque l'aristocratie descend du petit groupe des familles qui étaient au pouvoir deux cents ans plus tôt.

Dès lors, cette règle impose d'élargir l'horizon, l'ouverture, des alliances lointaines...

Absolument. Elle contribue à créer une aristocratie cosmopolite, paneuropéenne. Ses membres doivent aller loin chercher leurs partenaires. Je crois cependant que la principale conséquence de cette sévérité à l'égard de l'inceste, sa véritable signification, c'est que n'importe quel mariage peut être contesté. Les mariages ne sont possibles que s'ils sont acceptés par tous. On voit bien le caractère politique de cette règle lorsque le pape Eugène III réconcilie Louis VII et Aliénor d'Aquitaine après l'une de leurs querelles. Il déclare que personne ne sera autorisé à mentionner le caractère incestueux de leur union. En d'autres termes, silence!

Que deviennent les plus jeunes fils, ceux qui n'ont pas d'églises ou d'abbayes?

Ils sont les victimes de l'Histoire. Ils ont été écartés. Certains deviennent chevaliers. Ils ne peuvent qu'espérer être heureux dans les batailles et recevoir en récompense du roi un don de terres et l'autorisation de se marier. D'autres sont devenus clercs et ont la même ambition: une dot et un mariage. Clercs et chevaliers sont tous des fils cadets. Leurs situations ont la même origine et suivent des chemins parallèles. Chassés de leur famille, ils doivent se trouver des protecteurs. Leur seule issue, c'est de se rendre utiles à des hommes puissants qui ne soient pas leurs pères. Ils mettent donc leur épée, ou leur savoir, au service d'un grand seigneur, d'un comte, d'un duc, d'un roi, d'un évêque ou d'un pape. Chacun cultive les talents qui lui sont propres. Pour le chevalier, l'art du combat. Pour le clerc, l'art de l'administration. Ce dernier peut lire, sait écrire, manipuler des chiffres, des concepts juridiques et offrir au seigneur les règles de droit nécessaires à l'exercice de son pouvoir.

Une nouvelle technocratie, en somme, qui voit le pouvoir se professionnaliser...Quelles seront les conséquences à long terme de cette «première révolution européenne» que vous venez de décrire?

Aux X et XIe siècles, le monde islamique connaissait son âge d'or, la Chine était déjà hautement organisée et sophistiquée, mais l'Europe était en retard. Et pourtant, c'est elle qui va inventer, au XIXe siècle et même un peu plus tôt, une civilisation industrielle qui domine aujourd'hui le monde. Comment? Cela reste l'objet de débats. On dit généralement que ce processus a démarré avec la Renaissance au XVe et la Réforme au XVIe. Je pense pour ma part que cela remonte au XIe siècle, précisément à cette première révolution européenne. C'est à partir d'elle que l'on suit la trace de la domination européenne, qui se matérialise par la concentration du pouvoir, son intensification, dans la main non pas de familles mais de gouvernements et d'administrateurs... Et c'est à partir d'elle qu'en Europe, autour de gouvernements qui ne sont pas toujours l'outil de l'autocratie, se créent une impatience, des pressions, une agitation, bref, un dynamisme qui nous conduira finalement à la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. © L'Express du 19/07/2001

Chapitre 4 : La Réforme

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. Quatrième volet de notre série, le témoignage de Heinz Schilling, professeur à l'université Humboldt, à Berlin, qui nous explique comment avec l'identité catholique, luthérienne et calviniste se dessine bel et bien l'Europe d'aujourd'hui...

Quelles sont les racines profondes de ce grand bouleversement qu'on appelle la Réforme?

A l'aube du XVIe siècle, l'Europe montre deux visages. D'un côté, depuis le XIVe, les cités et les villes se transforment en profondeur. Une classe moyenne, formée de bourgeois, ne cesse de monter, de prendre du poids, de s'éduquer. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Angleterre, les gens se mettent à lire des traités sur la religion, à l'étudier par eux-mêmes, à en discuter entre eux. La parution de la Devotio moderna aux Pays-Bas en constitue un excellent indice. On y lit ce principe: «Avec un petit livre, dans un petit recoin». Tout est dit: l'individu, au moyen de la lecture, peut juger de tout par lui-même sous son propre toit. C'est une forme de vie spirituelle qui se concentre sur la personne, non plus sur la seule institution ecclésiale. Le centre d'intérêt passe de l'Eglise au fidèle. La conséquence en est une nouvelle approche spirituelle qui, de fait, concerne un public beaucoup plus large: les gens fortunés, bien sûr, les classes moyennes émergentes, mais aussi les femmes, jusqu'ici tenues à l'écart. En Hollande, la création de la communauté des béguines, religieuses qui n'ont pas prononcé de voeux, en est un signe très fort.

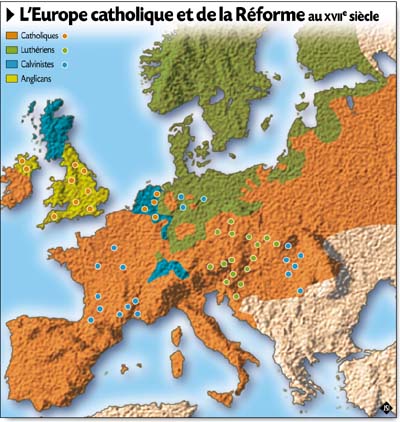

La RéformeL'Europe de 2001 résulte encore de la ligne de partage des religions. Au point que l'on fait découler les mentalités actuelles de l'appartenance au catholicisme ou au protestantisme. Il y aurait ainsi une Europe du Nord, de tendance démocratique et moralisante, et une Europe du Sud, plus encline à l'autorité et moins prude. En partie vrai, ce cliché vole en éclats si l'on suit la nouvelle analyse du XVIe siècle lancée par Jean Delumeau, Pierre Chaunu, et approfondie par Heinz Schilling, professeur à l'université Humboldt, à Berlin. Ce dernier démontre que l'ampleur de la Réforme et son impact sur la fixation de la nouvelle carte de l'Europe s'expliquent par la concomitance de phénomènes historiques très forts. Derrière Luther et Calvin il y a en fait la montée de l'Etat, les prémices du sentiment national, un début de mondialisation, l'apparition du libre arbitre, une révolution technique et sociale, et l'émergence du droit moderne. Enorme bouleversement que le fait religieux va catalyser. C'est en ce sens qu'avec l'identité catholique, luthérienne et calviniste se dessine bel et bien l'Europe d'aujourd'hui...

Et l'autre visage?

C'est une horrible ancienneté, d'affreux archaïsmes qui produisent une grande inquiétude quant au salut de chacun. Il nous est difficile de comprendre aujourd'hui cette peur, mais, pour y parvenir, j'oserai une comparaison: il suffit d'imaginer que les Européens d'alors sont angoissés par l'au-delà comme nous pouvons l'être de nos jours à la veille d'un krach. Si tout menace de s'effondrer à Wall Street, que pouvons-nous faire pour nous préserver? C'est un peu ce qui se passe au XVIe siècle, mais à l'égard de la valeur suprême de l'époque, c'est-à-dire le salut de son âme. La vie après la mort est l'objet de tous les investissements, de toutes les attentes; elle est le ressort de toute la société européenne. Nous disposons de nombreuses preuves qu'il existait au cours du XVe siècle une vive tension psychologique, sensible aussi bien chez les individus que dans les villes, les campagnes, les institutions, les corporations.

A quoi cette tension est-elle due?

Tout ou presque est en train de changer. Ce que l'on va appeler ensuite «l'accélération de l'Histoire» commence là, et, j'ose encore un rapprochement avec notre époque, une forme de mondialisation s'installe. A la fin du XVe siècle, Christophe Colomb et ses successeurs découvrent le «nouveau monde» et donnent subitement à l'univers habité une nouvelle dimension. Sur notre continent, une perspective européenne se dessine. Par-dessus tout, la vie quotidienne se transforme radicalement. Dans les campagnes, des innovations majeures sont en train de se produire: de nouvelles techniques se répandent, notamment autour des villes, des cultures jusqu'ici inconnues se développent, notamment certaines plantes tinctoriales. C'est l'apparition d'une agriculture au service de l'industrie, principalement textile. Pour colorer les étoffes, on plante du pastel, qui produit une couleur bleue très appréciée. Parallèlement, les métiers à tisser se perfectionnent et les cadences de production augmentent. Enfin, la démographie est galopante. Au début du XVIe siècle, le chroniqueur allemand Sebastian Franck se plaint de la surpopulation des villes et écrit que «les gens se marchent sur les pieds». Malheureusement, les récoltes de céréales ne suivent pas. D'où une famine endémique.

Dans ce paysage, l'Eglise conserve néanmoins une puissance considérable...

Oui, d'autant plus qu'elle est en train d'entreprendre un grand effort de modernisation que trop d'historiens ont longtemps négligé. L'éclair de la Réforme ne doit ni recouvrir l'Eglise de ténèbres ni occulter le fait qu'un phénomène de bureaucratisation est en cours à Rome, avec la création d'un vrai corps diplomatique, l'élaboration d'un droit canon précis, la remise en ordre des finances, l'organisation de la curie et, même, la Constitution des Etats du pape. La première monarchie absolue pleinement organisée en Europe n'est pas le royaume de Louis XIV, c'est la papauté! Pour l'époque, c'est une oeuvre de modernisation, même si elle est totalement autocratique. Le principe conciliaire, qui avait pour but de restreindre le pouvoir papal, est écarté au concile de Bâle (1431-1449), et les papes ont désormais pleins pouvoirs pour établir leur souveraineté et définir le gouvernement de l'Eglise à la manière monarchique. Ce qui fait du pape le premier souverain à rompre avec le système féodal. Songez que pour aboutir à un schéma de pouvoir aussi clair la France et l'Allemagne devront attendre le XVIIe siècle.

Il est donc totalement faux de croire que la papauté était un système médiéval fondé sur l'obscurantisme?

C'est en grande partie faux. L'Eglise est, par exemple, à la base même du principe de loi. Dans certaines villes d'Allemagne, les bourgeois refusaient les aberrations de la justice séculaire, disons seigneuriale, pour préférer les juridictions ecclésiastiques qui rendaient des décisions plus équitables. Le droit canon apparaissait nettement plus rapide et plus rationnel.

Ce qui va obliger le pouvoir politique séculier à réagir...

Dans l'ensemble de l'Europe, l'organisation politique se concentre en effet sur la question des institutions. Le statut du souverain, le rôle désormais limité de la noblesse, l'apparition d'une forme de législation conduisent aux fondements de l'Etat moderne. Mais, en même temps, une bureaucratie centrale, destinée à l'application de ces nouvelles normes et dotée d'une multiplicité de représentants locaux, se répand dans tous les pays de façon oligarchique. Et les juristes font leur entrée dans l'Histoire! Parlementaires, détenteurs de charges, juges de divers ordres. Tous ces corps intermédiaires en plein essor agacent, harcèlent le peuple et, surtout, exaspèrent le monde féodal, les nobles ainsi que les magistrats traditionnels dans les villes. «Juristen, böse Christen!» («Juristes, mauvais chrétiens!») résumera Luther! Aux yeux du peuple, ces bureaucrates avancent des normes nouvelles, incompréhensibles et étouffantes; ils passent pour une espèce nuisible dépourvue de principes, pour des agents d'un Etat mal aimé, et d'un prince devenu suspect.

Ce qui accroît d'autant la tension pesant sur l'individu...

Exactement. Car cette nouvelle caste coûte évidemment très cher à entretenir et augmente la charge qui pèse sur le peuple. Dans les villes et les campagnes, non seulement on paie pour le seigneur local et pour l'Eglise, mais voici qu'il faut maintenant payer pour l'Etat. Cette évolution est commune à toute l'Europe: l'Etat. L'Allemagne mise à part, on voit surgir partout une forme de «proto-sentiment national». Qui rejoint étonnamment la direction prise par les humanistes dans leur redécouverte de Tacite ou de Jules César (Commentaires de la guerre des Gaules). L'apologie des Gaulois en France, des Angles et des Saxons en Angleterre, des Goths en Suède, est concomitante au développement des structures de l'Etat bureaucratique. Ce qui va amener naturellement une compétition entre pays européens et une définition des frontières propre à chacun d'entre eux. Après l'Etat bureaucratique, l'Etat territorial. Le cadre des guerres de religion va s'inscrire dans ce contexte: l'appartenance confessionnelle va se doubler d'une dimension nationale. Les rois et les princes vont puiser dans leur ralliement à telle ou telle confession une nouvelle légitimité qui va les aider à fonder une monarchie plus forte dans des limites territoriales plus étendues. Jusqu'à ce que les Eglises finissent elles-mêmes par s'organiser dans le cadre national.

Le temps des schismes

1511: publication d'Eloge de la folie, d'Erasme.

1517: Luther affiche ses thèses contre les indulgences.

1519: Charles Quint devient empereur. Luther rompt avec Rome.

1524: guerre des paysans en Allemagne.

1531: les princes protestants allemands s'unissent dans la ligue de Smalkalde.

1532: publication du Prince, de Machiavel.

1534: schisme anglican.

1536: parution de l'Institution de la religion chrétienne, de Jean Calvin.

1545: début des sessions du concile de Trente (face aux protestants, la plupart des institutions ecclésiastiques sont révisées).

1555: paix d'Augsbourg (partage de l'Allemagne entre catholiques et luthériens selon le principe «tel prince, telle religion»).

1566: soulèvement des Pays-Bas contre Philippe II d'Espagne.

1572: massacre de la Saint-Barthélemy.

1598: édit de Nantes.

1618: début de la guerre de Trente Ans.

1648: traités de Westphalie.

1649: exécution de Charles Ier Stuart. Cromwell est maître de la République anglaise.

1659: paix des Pyrénées entre la France et l'Espagne.

1661: début du règne personnel de Louis XIV.

1665: politique d'expansion de Louis XIV.

1689: déclaration des droits en Angleterre.Pourquoi l'Allemagne est-elle à part?

Parce qu'elle fait partie du Saint Empire romain germanique, dans lequel le pouvoir religieux et le pouvoir civil sont étroitement confondus: les évêques sont princes régnants. Justement, ce système est devenu tellement insatisfaisant qu'il est sans cesse rediscuté. Au début du XVIe siècle, il est vraiment question de le modifier profondément: c'est la Reformatio ecclesiae (Réforme de l'Eglise), puis la Reformatio imperii (Réforme de l'empire).

En quelque sorte, le terrain est prêt pour Luther...

En quelque sorte. On assiste en Allemagne à une crise de modernité du christianisme. Mais ne nous trompons pas de sens. Contrairement à l'idée répandue, ce n'est pas la critique de Luther qui amène la modernisation forcée de l'Eglise. C'est la modernisation en cours à Rome qui prépare le terrain aux idées de Luther.

Comment cela?

Si l'Eglise se transforme sur le plan politique, elle reste très critiquée sur le plan spirituel. Aucune de ses réponses rituelles ne comble en effet la soif de spiritualité nouvelle. Certes, l'Eglise déploie de grands efforts. Elle organise des pèlerinages, développe le culte des saints, reçoit les dons et les offrandes, célèbre des messes payantes, et, pour finir, vend aux fidèles les fameuses indulgences - qui connaissent un certain succès en proposant une voie directe de salut, alors qu'elles ont surtout pour but de combler les énormes besoins financiers du pape. Tout cela aboutit à un profond discrédit. En réalité, tout montre que l'Eglise perd une part importante de son caractère sacré et de son emprise sur les âmes. Sans quoi Luther n'aurait pas pu percer avec un slogan aussi simple: Sola fide («La foi seulement»).

Simple, mais, mine de rien, c'est une révolution...

L'argumentation de Luther apparaît irréfutable. Il explique que la théologie romaine est beaucoup trop compliquée et que, de surcroît, elle repose entièrement sur la médiation humaine, c'est-à-dire sur des moyens faillibles et mortels. En premier lieu, le pape, dont la posture morale est discréditée depuis la Renaissance, et dont Alexandre VI Borgia a fait une caricature: luxe, sexe et crimes. En disant «Sola fide, Solus Christus, Sola Scriptura», Luther parle d'une voix claire et se fait subitement entendre de tous ceux qui cherchent un renouveau spirituel. Nous disposons d'une lettre du grand peintre Albrecht Dürer dans laquelle il écrit: «J'étais si inquiet, mon angoisse était si grande, et je ne savais que faire. Luther m'a sauvé.» Le discours de Luther sera d'autant mieux entendu qu'il prend le relais de la critique humaniste contre la papauté et acquiert une dimension prophétique en faisant de Rome la nouvelle Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse, et du pape l'Antéchrist.

On sait ce qu'il en reste aujourd'hui encore sur le plan religieux, mais qu'en est-il resté sur le plan politique?

L'Europe a inventé un type de relation très spécifique entre l'Eglise et l'Etat. En clair, le grand acquis de la Réforme est d'avoir consacré le double principe selon lequel aucun pouvoir politique n'est absolu puisque le champ spirituel conserve son autonomie; de même qu'aucun pouvoir religieux ne peut s'affirmer absolu, car il est contrebalancé par la puissance publique. Vous avez là les bases du régime parlementaire: tout pouvoir est compensé par un contre-pouvoir. Et, en allant plus loin, le fondement même de l'idéal de liberté dont l'Europe va être porteuse.

Mais il y a un second acquis, encore plus important. Comme conséquence de la Réforme, l'orgueil d'un empire européen universel, insufflé par Charles Quint, puis tenté par tant d'autres, n'a pas lieu d'être. L'hégémonie d'une nation sur les autres, l'Histoire l'a amplement montré, est impensable sur le continent européen. L'Europe refuse d'être dirigée par une seule nation et ne saurait être régie par une seule et même idée. Le propre de l'Europe, c'est sa diversité. C'est là son génie. Il faut s'en souvenir dans la période actuelle.

© L'Express du 26/07/2001- Heinz Schilling «Le propre de l'Europe, c'est sa diversité» . Propos recueillis par Christian Makarian

Chapitre 5: Les Lumières

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. C'est cette histoire que L'Express raconte tout cet été. Cinquième épisode de cette série en huit chapitres: les Lumières, avec Daniel Roche, historien et professeur au Collège de France

A partir de quand peut-on parler des Lumières en Europe?

Le siècle des Lumières n'a pas tout à fait la même définition selon les historiens ou les contemporains. Ces derniers ont immédiatement posé la question à la fin du XVIIIe siècle, avec notamment l'ouvrage de Kant Qu'est-ce que les Lumières?. Pour les historiens, conventionnellement, quelque chose se passe à la fin du XVIIe siècle, qui transforme profondément la culture occidentale et les relations à l'intérieur des sociétés. Cette chronologie est discutée selon que l'on considère les principes de la politique ou ceux de la religion, car on va trouver des ruptures et des continuités différentes dans chacun de ces domaines. De plus, les Lumières sont un ensemble de changements qui affectent les idées, la culture, l'esthétique, mais aussi la vie ordinaire des gens. Des Lumières «banales», si je puis dire, qui n'interviennent pas toutes au même moment partout.

Les Lumières

Le monde enfin éclairé par la raison! Telle est l'aventure d'un siècle, le XVIIIe, celui des Lumières, quand le pouvoir, les croyances et les moeurs sont soumis à la réflexion critique. Ce fut révolutionnaire. La monarchie absolue, ce roi, élu de Dieu, ce pape, à Rome, comment les concilier avec les «droits naturels» de l'homme? Peut-on imaginer une religion rationnelle, des pouvoirs équilibrés, l'égalité dans l'altérité, la sagesse des sauvages? Tandis que se multipliaient les échanges et les gazettes, les routes et les écoles, les philosophes démontraient la relativité des valeurs, prônaient la tolérance, le parlementarisme et le libre commerce. Après les grandes découvertes était venu le temps des explorateurs de la raison. C'est cette conquête de l'utopie que nous raconte ici Daniel Roche, historien des Lumières et professeur au Collège de France.

Ce «quelque chose», comme vous dites, où commence-t-il?

Le foyer principal est la France. Et le point de départ est la crise qui frappe la pensée française et dont l'un des phénomènes est la grande rupture religieuse de la Réformation. La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, c'est la proclamation de la coïncidence de l'unité religieuse et de l'unité politique, c'est-à-dire la monarchie absolue, et celle-ci n'est plus en phase avec les idées de certains milieux intellectuels et leurs exigences de réflexion critique et de tolérance. On le voit avec les premiers représentants des grandes Lumières, avec Voltaire, avec Montesquieu, avec l'abbé de Saint-Pierre... En même temps, le phénomène se diffuse. Ainsi l'Angleterre, avec la tolérance religieuse et le parlementarisme, devient-elle un deuxième espace des Lumières. Le troisième pôle, c'est la Hollande: au XVIIe siècle, on y trouve, avec Descartes, des conditions de liberté d'expression, la présence de la pensée juive, la rencontre avec les mondes exotiques, un foyer de réflexion intellectuelle.

..

Alors, ce «quelque chose qui se passe», peut-on essayer de le définir?C'est la «relativisation des valeurs». On passe insensiblement d'un monde où l'organisation sociale et religieuse était une conception stable à la mobilité des hommes, qui est liée au refuge huguenot, aux pérégrinations étudiantes de certaines élites, et est accélérée par les échanges, les journaux, la circulation des livres en traduction... On découvre alors que les valeurs dominantes ne sont peut- être pas ce qu'elles devraient être. On les questionne, comme le fait Montesquieu dans l'un des textes les plus drôles du XVIIIe siècle, les Lettres persanes. Le Persan de Montesquieu révèle aux Français ce qu'ils sont, leurs modes de fonctionnement social, leurs pratiques religieuses, et relativise les valeurs fondamentales du monde sur lesquelles reposait la société traditionnelle.

Le triomphe de la raison

1685: révocation de l'édit de Nantes.

1687: Newton publie les Principes mathématiques de philosophie naturelle.

1688-1689: glorieuse Révolution, en Angleterre.

1707: les royaumes d'Angleterre et d'Ecosse s'unissent.

1715: mort de Louis XIV.

1721: Montesquieu publie les Lettres persanes.

1729: Jean-Sébastien Bach compose la Passion selon saint Matthieu.

1751: parution du premier volume de L'Encyclopédie.

1762: avènement de Catherine II de Russie.

1772: L'Encyclopédie est achevée.

1774: Goethe publie son Werther. Mort de Louis XV.

1776: les colonies britanniques d'Amérique proclament leur indépendance.

26 août 1789: déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

21 janvier 1793: Louis XVI est exécuté.En ce sens, existe-t-il une filiation entre les découvertes du XVIe et les Lumières du XVIIIe?

La révélation du monde extérieur au XVIe siècle, c'est la découverte de l'altérité, des autres mondes, des autres civilisations... Elle pose de curieux problèmes: qu'est-ce que la coutume, que sont les moeurs? Mais ce n'est qu'à partir du XVIIIe que l'on confronte ces interrogations avec ce qu'il y a chez nous de plus fondamental: le pouvoir et son essence religieuse.Cette mise en question se fait donc à la lumière de la raison?

Progressivement. On applique la raison non seulement aux domaines où elle a toujours été appliquée, mais aussi à d'autres domaines, comme la théologie. Avec cette démarche, nous entrons dans la grande tradition de la philosophie moderne, nourrie par les sciences et la critique cartésienne de l'aristotélisme et de la pensée médiévale. Appliquer la raison à la religion, l'appliquer au pouvoir, tel est le problème de l'esprit critique, par lequel se définissent les Lumières. Mais, évidemment, les niveaux de rationalité ne sont pas les mêmes partout. Pour ne prendre qu'un exemple, on ne va pas rejeter hors des Lumières l'Allemagne ou l'Italie sous prétexte que dans ces pays les meilleurs philosophes se sont posé le problème de la possibilité d'une religion raisonnable!Pourquoi pas? Les Lumières n'ont-elles pas été radicales?

Le radicalisme des Lumières s'incarne dans un certain nombre de valeurs - le matérialisme, la critique totale de la société ancienne et plus particulièrement de la société politique - avec des noms fameux: le baron d'Holbach, Helvétius, Rousseau. Ils ont été présentés pendant des décennies comme les auteurs de la Révolution française. Encore un pas de plus, et l'on retrouve une pensée contemporaine qui a beaucoup d'écho et qui voit dans les Lumières l'ancêtre du totalitarisme. Parce qu'une partie de ces courants se sont incarnés pendant la Révolution française dans un rejet total de l'institution religieuse, dans une critique complète des institutions. Mais l'on choque beaucoup les historiens britanniques ou italiens si l'on réduit les Lumières à ce radicalisme matérialiste parisien.

«Presque tous les philosophes avaient des liens avec l'Etat»

Si ce radicalisme a été français, n'est-ce pas lié au fait qu'en France, plus qu'ailleurs peut-être, les Lumières ont dépassé les cercles intellectuels qui les ont produites pour se diffuser dans les élites de la bourgeoisie éclairée?

Je le crois. En France, quelle que soit la revendication d'autorité qu'a affirmée la monarchie, il s'est créé un espace public dans lequel les élites bourgeoises ont eu leur mot à dire. Mais l'emploi de l'expression «élite bourgeoise» vient d'une tradition d'interprétation marxiste de la diffusion des idées, et il est bien évident que, si l'on essaie de repérer la bourgeoisie capitaliste dans la production et la diffusion des Lumières, on ne va pas la trouver au premier rang! Cela conforte une thèse majeure de la lecture des Lumières selon laquelle se serait construit alors un milieu intellectuel qui n'aurait eu aucune prise avec la réalité. Or, quand on regarde ce qu'étaient les philosophes, presque tous avaient des liens avec l'appareil d'Etat. D'où la réhabilitation de Turgot, par exemple. Il était utopique dans sa pensée, peut-être, mais il a quand même été ministre de Louis XVI.

Et qu'en était-il des philosophes des autres pays?

En Italie, le problème de la relation avec le pouvoir ne se pose pas. La philosophie des Lumières a participé au pouvoir, mais n'a pas réalisé dans la transformation de la société ce que les philosophes les plus radicaux pouvaient imaginer à Paris. Mais où la peine de mort a-t-elle été abolie pour la première fois? En Toscane, dans les années 1770. Qui a généralisé en Europe les principes d'une justice généreuse, la suppression de la torture et la transformation du rapport entre délit et punition? C'est un Italien, le Milanais Beccaria.

Comment expliquer ces différences? Existe-t-il une relation entre le degré de radicalisme des idées et le degré de contrainte politique qui leur est opposé?

C'est tout le problème du despotisme éclairé. En France, il s'est créé une dynamique dont la généralisation a été formidable dans toute l'Europe. Mais celle-ci est peut-être née moins des contraintes que de la capacité des différents milieux sociaux à négocier avec le pouvoir des espaces de liberté. On assiste ainsi aujourd'hui à une relecture des réformes du XVIIIe siècle, notamment celles visant à une amélioration égalitaire de l'assiette fiscale. Ces tentatives n'ont pas toujours abouti, mais elles prouvent que l'on a essayé de mettre en oeuvre les idées des Lumières. Il n'y avait donc pas ce fossé extraordinaire que l'on imagine entre la pensée utopique et la réalité. L'autre question est: qui adhère à cette pensée, laquelle exige une capacité intellectuelle, une forme d'accès à la culture écrite, imprimée?

Jusqu'où ça descend? Vous avez la réponse?

Elle est difficile à donner, mais il y a quand même des faits massifs. Le XVIIIe siècle voit le développement de l'alphabétisation, d'autant plus important que l'on se situe dans les villes. C'est le triomphe de l'école, portée à la fois par la volonté de l'Eglise, dans un but de christianisation, et par celle des élites. On observe également la mise en place d'une infrastructure routière, et le désenclavement des provinces est l'un des facteurs de diffusion vers le bas des valeurs et des idées des Lumières.

Ce phénomène est-il général dans toute l'Europe?

Plus vous vous éloignez vers l'est et vers le sud, plus vous trouvez des retards. Ce n'est pas pour rien que l'Espagne ou la Russie vont être, avec des figures différentes, des modèles d'obscurantisme, ou bien des lieux où, tout d'un coup, on croit que l'utopie va se réaliser parce que le prince l'a décidé.

Expliquez-nous le paradoxe de l'Espagne, une nation qui a été, à partir de 1492, à l'avancée des découvertes et qui pourtant reste à l'écart des Lumières.

Le problème des Lumières en Espagne est effectivement l'une des questions les plus intéressantes et les plus difficiles à comprendre. Ce qui a joué, c'est la fermeture de l'Espagne sur elle-même. Entre le XVe et le XVIIe siècle, elle a appliqué d'extraordinaires lois sur la pureté du sang, sur la domination de l'Inquisition, sur l'impossibilité d'accepter cette ouverture au monde pourtant inscrite dans la conquête coloniale. Et puis, dans la seconde moitié du XVIIIe, on assiste à une ouverture. Les verrous commencent à céder. Cela renvoie sinon à l'essoufflement de l'absolutisme inquisitorial, du moins aux transformations dues en partie aux influences extérieures, notamment françaises et anglaises. Mais, là encore, c'est le gouvernement qui a été, très souvent, l'un des moteurs de cette ouverture.

«L'Amérique a connu la première réalisation politique de l'utopie des philosophes»

Et puis, tout d'un coup, l'Europe voit, avec l'Amérique, l'utopie devenir réalité...

Avec l'Amérique, on a la réalité d'une utopie agraire, qui fascine et que Tocqueville décrit magnifiquement dans De la démocratie en Amérique. Un monde qui admet une absence de hiérarchie, qui introduit une pseudo-égalité, même s'il ne supprime ni les oppositions de classes ni les oppositions de races. C'est la première réalisation politique de l'utopie des philosophes, que personnifie Benjamin Franklin, en France et en Angleterre. C'est un savant et un philosophe populaire, qui écrit des almanachs. Il est l'ambassadeur des nouvelles colonies auprès de la cour de France, après avoir vécu à Londres, et il va être l'incarnation de l'Amérique aux yeux des salons parisiens, avec ses habits bizarres, son chapeau de fourrure... C'est David Crockett!

Est-ce que l'idée européenne a pris forme à ce moment-là, à travers l'exemple américain?

L'idée européenne intervient assez tôt dans le siècle, sous la plume de ceux qui réfléchissent à la notion d'équilibre entre les nations. L'un des auteurs qui a le plus poussé la réflexion en ce domaine, c'est l'abbé Castel de Saint-Pierre, un exemple rarissime d'expulsion de l'Académie française! Il a écrit un projet de paix perpétuelle qui proposait une instance d'arbitrage des conflits entre les Etats. C'est l'une des origines de la réflexion sur la pensée européenne, dont l'un des arguments est l'horreur de la guerre.

Le paradoxe tragique, c'est que cela finit mal, dans les guerres napoléoniennes...Oui, mais ce n'est pas la faute aux Lumières!

Est-ce que l'on retrouve dans le libéralisme économique d'aujourd'hui une filiation directe avec les Lumières?

Il y a une filiation, même si elle ne met pas toujours l'accent sur ce qui composait la complexité de la pensée économique libérale au XVIIIe siècle. La filiation revendiquée, c'est la construction autonome de la relation économique. Et ça, de nombreux courants de pensée aujourd'hui ne peuvent l'accepter, puisque cela suppose que seules les forces économiques régissent les relations entre les Etats et les hommes. A vrai dire, ce n'était pas toujours écrit aussi clairement, même chez l'auteur le plus important de la pensée libérale qu'est Adam Smith. A l'intérieur même de la Richesse des nations, il y a des chapitres dans lesquels il s'interroge sur les conséquences sociales des transformations générées par le commerce. Ainsi, les Lumières d'hier font les débats d'aujourd'hui.

© L'Express. - Daniel Roche «Les Lumières d'hier font les débats d'aujourd'hui». Propos recueillis par Michel Faure

Chapitre 6 : L'Europe de l'industrie

L'Europe n'est pas seulement le fruit de la volonté politique de quelques visionnaires. Le continent a une histoire, née avec les premiers agriculteurs il y a des milliers d'années, renforcée par les Romains ou les rois médiévaux, formalisée par les pionniers de l'Union au milieu du XXe siècle. C'est cette histoire que L'Express raconte tout cet été. Sixième volet de notre série : l'Europe de l'industrie, avec Eugen Weber, historien. Né en Transylvanie de parents d'origine allemande, devenu capitaine dans l'armée anglaise, citoyen britannique puis américain, Eugen Weber est professeur d'histoire à l'Ucla (université de Californie à Los Angeles) et auteur d'Une histoire de l'Europe (Fayard).

Comment s'amorce le grand bouleversement du XIXe siècle, qui fera bientôt de notre continent la première puissance économique mondiale?

C'est l'époque où, peu à peu, le changement devient une notion acceptable. Mais le mouvement n'est pas général ni simultané. A la fin du XVIIIe siècle, l'industrie était encore casanière et locale, le tissage se faisait à la maison, les forges étaient très primitives... Il faudra attendre la seconde moitié du XIXe pour voir la fameuse révolution à l'oeuvre dans toute l'Europe. Au tournant du XXe siècle, l'Espagne et l'Italie vivront encore dans un monde rural. La France elle-même accusera un retard considérable, et n'entrera dans le mouvement qu'après 1830. Pour entrevoir les prémices de la révolution technique et urbaine, il faut se tourner vers les Pays-Bas et surtout vers l'Angleterre, qui fonde et diffuse le modèle.

L'Europe de l'industrie

En ce temps-là, les Français avaient du génie. Turgot rêvait de réformer l'agriculture, Colbert planifiait, et nos légendaires hauts fonctionnaires s'efforçaient de moderniser une société écrasée d'impôts, minée par ses castes et son centralisme. L'élite anglaise développait sur ses terres, dans ses manufactures et ses banques, un système pragmatique et cruel, une révolution capitaliste et industrielle qui supplantera dans toute l'Europe la civilisation rurale et féodale. Le XIXe siècle ouvre l'âge de la machine reine et de la ville, berceau de nouvelles classes sociales qui bientôt s'affronteront.

Pourquoi l'Angleterre?

La clef de la modernisation anglaise, ce sont d'abord les mentalités: elles favorisent une révolution agricole qui crée le capital nécessaire à la fameuse révolution industrielle. Pour le noble anglais, l'entreprise, depuis la Réforme, ne déroge pas aux conventions. La société admet qu'il souhaite tirer un meilleur profit de ses terres, qu'il veille à la prospérité de son capital. Cela commence par de tout petits riens, pragmatiques et quotidiens: une simple pompe dans un champ, des charrues plus lourdes et des semoirs efficaces. On révolutionne l'exploitation agricole en abandonnant l'assolement triennal, ce gâchis, pour intercaler les cultures. Le noble réinvestit dans un canal, dans des cultures expérimentales... Plus généralement, les terres les plus pauvres sont converties en herbages à moutons, qui rapportent à la fois le revenu de la laine et celui de la viande. C'est alors que l'on commence à dire que «les moutons mangent les hommes»...

Ce sont les prémices du drame humain de la révolution industrielle?

Oui. On expulse les paysans pour enclore les terres, et les voilà qui partent trimer dans les filatures des bourgs voisins, dans les «ateliers sombres et sataniques» contre lesquels le poète William Blake s'enflamme déjà en 1804. En masse, ils rejoignent les villes, les nouveaux centres industriels financés par les profits de la terre.

«La France va prendre trente ans de retard essentiellement en raison de ses traditions»

Pourquoi ce bouleversement est-il plus lent en France?